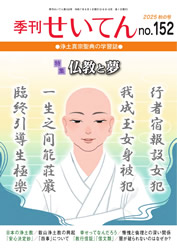

| 目 次 ・ 収 録 内 容 |

●特集 「仏教と夢」 「古代から中世初期における仏教と夢の関わりかた ―神仏霊との通信回路・往生夢を中心に」河東 仁 「僧侶はなぜ夢を記録したか?―仏教と夢をめぐる思想史」野呂 靖 「“夢解き”親鸞聖人の六角堂夢告」山田雅教 「親鸞聖人85歳の夢告―夢告の主は誰か?」編集室 「仏に認められた〈念仏〉―善導大師と法然聖人の夢」編集室 現代に生きる私たちは、寝ている時に見た夢をほとんど気にも留めません。一方、仏教の歴史において、夢は非常に重要視されてきました。親鸞聖人が法然聖人へ入門したのも、六角堂での夢のお告げがあったからこそ。夢が大きなターニングポイントになることは少なくありませんでした。仏教において夢はどんな意味を持ち、祖師方は夢とどう向き合ってきたのでしょうか。浄土真宗のみならず、仏教者すべてにお送りする「夢」特集です! ●はじめの一歩1 日本の浄土教 3 梯 信暁 「叡山浄土教の興起」 平安時代中期は、藤原氏による摂関政治が確立し始め、藤原氏(北家)が絶大な力を持つ時代になります。比叡山において浄土教研究が展開した大きな要因は、政治の実権を握る藤原氏との結びつきにありました。 今回は、朝廷の最高実力者であった、関白藤原忠平、そしてその子師輔を中心に、彼らがどのように阿弥陀仏信仰を受け入れたか、また天台僧である延昌、良源とどのような接点があったのかを解説いただきます。 ●はじめの一歩2 幸せってなんだろう―悪人正機の倫理学―35 藤丸智雄 「慚愧と倫理との深い関係―原因を知らないと、変われない―」 今回のテーマは、「慚愧(ざんぎ)」です。慚愧とは、罪を恥じること、平たくいえば「反省」のことです。反省することによって、その後の行動が変わる、それはよくわかります。しかし、そもそも私たちが、心からの、本当の反省をすることは、とても難しいのではないでしょうか? ●聖典セミナー『安心決定鈔』(終) 満井秀城 「〈四事〉について」 『安心決定鈔』は「三文四事」の聖教と呼ばれます。最終回となる今号では、そのうち四事について解説をいただきます。前半の三文に比して、分量としてはわずかではありますが、本書の特徴ともいえる内容が多く出てきます。浄土真宗の理解との違いにも留意しながら、読んでいきましょう。 ●せいてん誌上講演『教行信証』「信文類」9 内藤知康 「闇が破られないのはなぜか?」 内藤知康和上の「せいてん誌上講演『教行信証』〈信文類〉」は、第140号から第147号まで8回連載し、「本願成就文」までの解説を掲載しました。この度、準備が整い、「本願成就文」以降の解説をお届けすることになりました。今回は、『往生論註』の引文です。 ●せいてん流「字音」探訪 14 林 龍樹 「ホンガンジ?ホングワンジ?」 聖典にまつわる漢字音の奥深い世界を探訪するコーナー。誰かに話したくなる「なるほど」情報をお届けしています。公式パンフレットなどにおける「本願寺」のローマ字表記は「Hongwanji」となっています。この表記通りに発音するならば「本願寺」は「ホングヮンジ」と読むのでしょうか。今回は、かつて中国から漢字とともに入ってきた合拗音(ごうようおん)という音についての解説です。 ●法語随想 3 福岡智哉 「難思の弘誓は難度海を度する大船・・・」 今回も先生が体験されたお話です。先生がご門徒さまに説明された「南無阿弥陀仏」の意味。その「我に任せよ、必ず救う」という言葉に出遇われたご門徒さまの受け止めを通して、私たちの人生のうえに届く仏さまのはたらきを味わってくださいました。 ●読者のページ せいてん質問箱 3 上野隆平 「『無量寿経優婆提舎願生偈』って、どんな意味?」 天親菩薩『浄土論』は、その具名を「無量寿経優婆提舎願生偈」といいます。今回はこのタイトルについて、「無量寿経」とは具体的にどのお経を指すと考えられるのか?「優婆提舎」とはどんな意味なのか?といった点をご説明いただきます。その意味を知ることで、『浄土論』の大枠をつかむことができます。 ●人ひとみな お坊さんママ奮闘記!? 3 南條成美 「〈ののさま〉はこうして作られる」 浄土真宗の情報冊子「フリーペーパーののさま」の編集長、南條成美さんのエッセイ。今回は、多くの方々のご協力によって10年以上続けられてきた本誌の編集作業についてです。人気キャラクター「ののくん」誕生秘話も! ●念仏者はいま 龍谷大学大学院 実践真宗学研究科特任教授・葛野洋明 「伝道の心得③」 自分の法話に自信が持てない、心から喜んで法話できない、そんな思いを持っておられる方はきっと多いでしょう。今の活躍ぶりからはちょっと信じられませんが、布教使の葛野洋明さんもかつてはそうだったようです。その思いをどうやって克服して現在にいたるのでしょうか。 ●西の空―心に響くことば 「かかりづめ」(木村無相) 心に響くことばを美しい写真とともにお届けするコーナー。病院のお医者さんや看護師さんは、注射・検温・採血などで患者さんにかかりっきりになります。その姿を仏さまに重ねて味わっていかれた木村無相さんの詩をお届けします。 |

|---|